담양은 좋은 대나무가 자라기에 최상의 자연조건을 갖추고 있다. 덕분에 담양에는 굵고 질 좋은 나무가 많아 예부터 죽세공예품이 발달했다. 시간이 흐르면서 그 종류가 줄었지만 여전히 사랑받고 있는 담양의 죽세품을 소개한다.

죽석 부채

아주 오래전부터 인간은 더위를 식히거나 불을 지피기 위한 수단으로 부채를 만들어 사용했다. 처음에는 나뭇잎이나 새의 깃털을 사용했으나 금세 망가지기 일쑤고 부스러기와 먼지가 많아 불편했다. 이후 천과 종이가 발명되면서 이를 사용한 부채가 널리 퍼지기 시작했다. 우리나라도 한지를 이용한 부채를 만들었는데, 한지는 질기고 가벼우며 수명이 길어 부채종이로 적합했다. 하지만 가벼운 만큼 힘이 없기에 단단한 대나무로 부챗살을 만들어 사용했다. 담양의 대나무는 견고하고 튼튼하면서도 가볍고 잘 쪼개지는 특성이 있어 부채를 만들 기에 제격이었던 것. 담양 죽세공예 역시 부채에서 비롯됐다. 17세기 초 이미 담양에는 죽순 부채를 만드는 장인인 선자장이 활동하고 있었다. 예나 지금이나 죽석 부채는 담양의 특산물로서의 역할을 톡톡히 하고 있는 셈이다. 에어컨 보급과 함께 죽석 부채를 찾는 이들은 급격하게 줄었지만 여전히 전통 공예로서 깊은 역사와 가치를 인정받아 선자장의 기술을 보존 및 전승하고 있다. 현재 무형문화재로 지정돼 담양 죽석 부채를 만드는 접선장은 담양읍 만성리의 김대석 장인이다.

채상

대나무의 겉껍질인 피죽으로 얇게 떠낸 대오리를 갖가지 색으로 물들여 엮으면서 다채로운 무늬를 놓기 때문에 채죽상자로 불렸다. 채상은 채죽상자의 준말인 셈. 주로 옷가지나 귀중 품을 보관하는데 쓰이는데, 크기는 20cm 내외에서 크게는 60~70cm로 크지 않은 편이다. 일반적으로 가장 큰 상자 안에 3~5개의 상자가 차례로 차곡차곡 들어갈 수 있도록 한 번에 여러 개를 제작한다. 상자 안에 들어가는 상자 개수에 따라 3합 또는 5합 상자라 불린다.

채상의 역사는 아주 깊은 것으로 알려져 있다. 서기전 2세기 경의 것으로 추정되는 다호리 출토의 대나무 상자와 대고리에 옻칠을 입힌 채협총 출토의 채화칠협을 통해 간접적으로 입증됐다. 조선시대 말에는 양반 사대부뿐만 아니라 일반 서민층까지 혼수품으로 사용하기도 했다. 제조 과정이 정교하고 까다로우며 최상의 대나무를 사용해야 하기 때문에 귀한 상품이었던 것. 대오리를 균등하게 떠내는 것부터 시작해 피죽을 칼로 저민 뒤 입으로 물어 얇게 떠내야 한다. 대오리는 하루 정도 물에 불린 뒤 무릎에 대고 일일이 훑어 다듬는다. 곱게 다스려진 대오리를 고르게 염색한 후 꼼꼼하게 엮으며 무늬를 만들어야 제대로 된 채상이 완성된다.

대나무 수저

한식은 숟가락, 젓가락과 함께 발달해 왔다고 해도 과언이 아니다. 뜨끈한 국물이나 쌀밥을 떠먹는 숟가락과 얇은 김치 조각도 정교하게 집을 수 있는 젓가락은 한국인 밥상에 필수다. 숟가락과 젓가락을 아울러 ‘수저’라고 부르는데 만드는 재료에 따라 다양한 장단점을 갖고 있다. 담양 공예가들의 손길을 거쳐 탄생한 수저 세트가 담양 대표 죽세공예품으로 자리 잡은 이유는 ‘대나무’로 만들었기 때문이다. 담양의 대나무 수저는 표백제를 쓰지 않은 대나무를 햇빛 아래 자연에서 말린 후 장인이 하나하나 정교하게 깎아 만든다. 보통 대나무의 겉껍질을 이용해 대나무 마디의 이음매를 살려 제작하는데, 그립감이 좋아 인기다. 사람의 입에 들어가는 물건이기 때문에 어떠한 칠도 하지 않고 오로지 자연의 재료로 대나무 자체의 광택을 살려 만들어 안심이다. 세척도 일반 식기와 마찬가지로 깨끗하게 씻어낸 후 통풍이 잘 되는 곳에서 말리면 끝. 나무 특성상 오염되기 쉬운데, 펄펄 끓는 물에 삶아내면 다시 새것처럼 깨끗해진다.

참빗

담양에는 수많은 종류의 죽세공예품이 있지만 서민들의 삶과 가장 밀접해 있던 건 바로 참빗이다. 참빗은 대나무를 얇게 잘라 미세한 틈을 남겨두고 촘촘하게 엮어 만든 전통 빗으로 40대만 되어도 추억이 생생할 정도로 누구나 사용하던 생활품이었다. 지금이야 플라스틱으로 만든 빗에 밀려 기념품 숍에서나 볼 수 있는 물건이 됐지만 참빗을 사용해 본 이라면 그 시원한 느낌을 잊지 못한다.

참빗의 역사는 조선시대까지 거슬러 올라가야 한다. 조선시대 궁정에는 참빗을 만드는 죽소장이 있었는데, 대나무로 만든 고품질의 참빗이 생산됐다. 참빗은 3년 이상 된 대나무를 골라 마디를 버린 다음 마디 사이를 얇게 쪼개고 자른다. 이후 속대를 버리고 겉대만 모아 피죽을 훑어 빗살을 만든다. 빗살의 두께와 너비는 판에 찍어낸 듯 같아야 한다. 대축에 빗살을 실로 하나하나 감아 고정하는데, 이때 한 가닥의 머리카락이 지날 정도로 미세하게 간격을 맞춰야 한다. 이게 끝이 아니다. 참빗 양쪽 등에 골을 판 다음 부레풀을 바르고 겉대를 마주 붙인다. 다시 빗살을 깎고 광택을 낸 다음 불에 달군 인두로 무늬를 새긴다. 이토록 복잡한 참빗 제작 기술을 지금까지도 담양에서 이어오고 있다.

죽부인

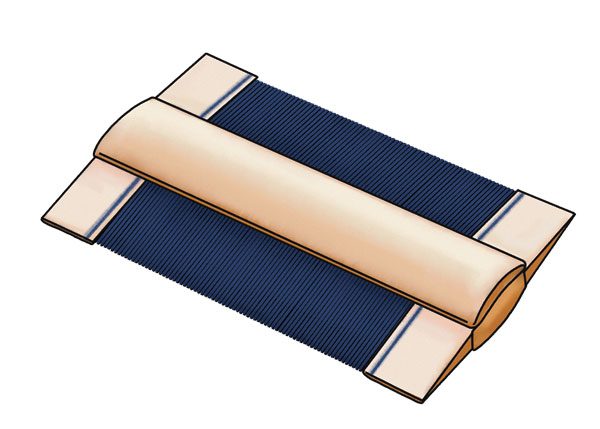

대나무를 얼기설기 엮어 길고 둥글게 만든 죽세공예품. 지금은 담양의 죽세공예품 상점이나 풍물시장에서 볼 수 있는 물건이 지만 에어컨의 보급이 이루어지기 전에는 집집마다 한두 개씩은 꼭 갖고 있을 정도로 흔했다. 무더운 여름 죽부인을 안으면 통풍이 원활해 시원하게 잠들 수 있었고, 심지어 수면제가 없던 시절에는 불면증을 앓는 환자들에게 좋은 치료 도구가 되기도 했다.

죽부인을 만들 때는 잘 마른 대를 쪼개어 엮는다. 단, 끈이나 못을 이용하지 않고 오로지 대나무와 손만 사용하는데, 품에 품었을 때 걸리거나 찔리는 것이 있으면 안 되기 때문이다. 지름은 대략 한 아름 정도로 잡아 제작한다. 바람이 잘 통해야 하기 때문에 채상이나 바구니와 달리 구멍이 잘 보이도록 성글게 짜서 원통형으로 만드는 것이 특징이다. 마무리는 잘 접어 모나지 않도록 하는 것이 중요하다. 다 만든 후에는 말끔하게 손질하고 다듬어 잔털이 돋거나 가시가 서지 않도록 한다. 참빗이나 부채처럼 숯불에 지져 색을 내거나 옻칠을 하지 않는 이유는 여름철 땀에 씻기거나 묻어나지 않게 하기 위해서다.

대바구니

바구니 또한 여느 죽세공예품처럼 역사가 깊다. 신석기시대부터 사용됐다고 추정되며 조선시대에 널리 쓰이던 바구니는 보통 대, 싸리 등으로 안쪽을 깊숙하게 엮어 만들었다. 어떤 바구니가 더 좋은지를 비교하면서부터는 자연스레 전남 담양의 대바구니가 유명해졌다. 통풍이 잘 돼 과일이나 채소를 보관하기 좋으며 내구성이 훌륭하고 싸리로 만든 것보다 오래 사용할 수 있어 생활필수품으로 꼽혔다. 담양의 대나무에는 화분 성분이 많아 튼튼하며 탄력과 활령성이 좋기 때문. 또한 서해안 해풍의 영향을 받아 유독 단단해 비교적 가공도 쉽다. 해방 직후 대부분이 가난하던 시절에는 대바구니를 키보다 한참 높게 켜켜이 쌓아 어깨에 지고 다니며 판매하는 대바구니 장수가 흔했는데, 이집 저집 다니며 곡식과 바꾸기도 했다. 그만큼 대나무는 담양 사람들의 삶에 깊숙이 녹아 있는 것이다.

대바구니보다 제작도 쉽고 대량생산도 가능한 플라스틱 제품이 등장하며 대바구니를 찾는 사람도 만드는 사람도 자취를 감췄지만 최근 건강한 먹거리에 대한 관심과 친환경 제품을 찾는 사람들이 늘어나면서 다시 주목받고 있다. 항균성이 좋아 습기 관리만 잘 해주면 반영구적으로 사용할 수 있다는 점도 인기 요인 중 하나다.