파리에서 읽은 시집 ‘아마도 아프리카’, 쿠바에서 들었던 ‘서칭 포 슈가맨’ OST

며칠 전 친구들과 밥을 먹다 흘러나오는 노래에 마음이 멈칫, 했다. 영문을 몰라 오고가는 말들 속에서 잠시 빠져나와 노래에 귀를 기울였다. 남자친구와 헤어졌을 때 많이 들었던 노래였다. 나는 멀쩡히 월남쌈을 싸먹다 이별했던 어느 날로 강제 소환 당했다. 기억은 머리뿐만 아니라 몸과 마음의 일이다.

|

| ▲ 파리 뤽상부르 공원. |

나의 여행가방에는 항상 한 권의 시집과 책, 외장하드 그리고 넷북이 담겨 있다. 빈둥거리기 좋아하는 게으른 천성도 여행길에 함께 오르는 까닭이다. 벌써 4년 전, 대학 졸업을 앞두고 처음 긴 여행을 떠났던 그때, 내 가방 속에는 이제니 시인의 ‘아마도 아프리카’가 들어 있었다. 모 평론가는 말했다. 자신에게 아마도 아프리카는 아마도 ‘아프니까’라고 읽혀진다고. ‘살고 있나요 묻는다면 아마도 아프리카/ 아마도 나는 아주 조금 살고 있어요’

불면 날아갈 듯 가벼운 존재, 쭈구리 대학생인 내가 부재하는 것만 같았던 그때, ‘청춘은 다 고아’라는 시집 속 문장들이 등을 토닥여 주었다. 6월말 변덕스러웠던 파리 하늘 아래 비둘기 똥을 피해 앉은 뤽상부르공원 어느 벤치에서.

|

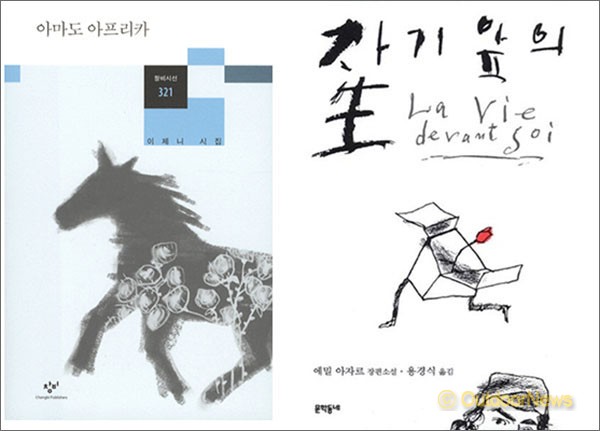

| ▲ 이제니 시인의 '아마도 아프리카'(왼쪽)와 에밀아자르의 '자기 앞의 생'. |

|

| ▲ 쿠바 바라코아. |

선물을 받은 지 1년이 훌쩍 지나서야 책을 펼쳐든 미안함을 느끼며 가방 속에 넣었다. 비행기를 타고 버스를 타고 조용한 쿠바의 바닷가 마을 바라코아에서 열네 살 소년 모모, 로자 아줌마를 만났다. 우는데 웃는 것 같고, 웃는데 우는 것 같은 이상한 나라의 소설을 읽으며 모모와 로자 아줌마가 서로에게 생(生) 선물했듯 나 또한 주어진 생을 적어도 사랑하는 사람들과 살아내야겠다고 생각했다.

꽤나 추운 바람이 불었던 늦가을 혹은 초겨울, 계절의 경계를 뚫고 홍대 주차장길을 질주했다. ‘서칭 포 슈가맨’을 보기 위해서였다. 영화가 시작돼 이미 캄캄해진 영화관에서 주인 없는 빈자리에 앉아 곧, 온몸이 노글노글해짐을 느꼈다. 장발의 뮤지션이 나왔다. 사람들이 열광한다. 하지만 그는 담담한 표정으로 말을 한다. 내가 보았던 서칭 포 슈가맨의 장면이다. 그렇다. 몸이 녹으며 수면의 늪으로 빠진 것이다.

|

| ▲ '서칭 포 슈가맨' OST. |

온몸을 타고 도는 역마살이 기운을 뻗쳐 떠나고 싶어질 때가 오면 나는 컴컴한 방에 누워 이 노래를 틀었다. 내가 만나게 될 어떤 곳에서 가장 시원한 맥주를 들이키며 이 노래를 듣겠다고 다짐하며. 하지만 나는 안타깝게도 흙먼지가 날리는 쿠바의 도로 위해서 ‘이곳은 행복한 곳이야’라며 현실을 도피하고자 이 노래를 틀었다. 서칭 포 슈가맨 OST를 들으면 승차감이라고는 전혀 없는 낡은 지프차의 덜컹거림이 생각난다.

시간이 훌쩍 지나 이제 나는 고작 몇 권의 책과 몇 개의 노래, 사진들로 그곳을 떠올린다. 언젠가 멋대로 들이닥칠 이런 기억이라면 나는 월남쌈을 잠시 내려놓고 이끌려갈 준비가 되어 있다. 내 몸과 마음이 기억하는 공간 속에 오래오래 머물고 싶다.

|

| ▲ 덜컹거리며 달리던 쿠바 지프차. |

저작권자 © 아웃도어뉴스 무단전재 및 재배포 금지